わたすマーケット&ギャラリー

コンセプトは土間。ふらっとお立ち寄り

いただける

「わたす日本橋」の

オープンスペースです

「知る、見る、使う」。

マーケットでちょっと買い物したり、ギャラリーの展示で何かを感じたり発見したり。

「橋わたし」したい、人・モノ・コトを発信。

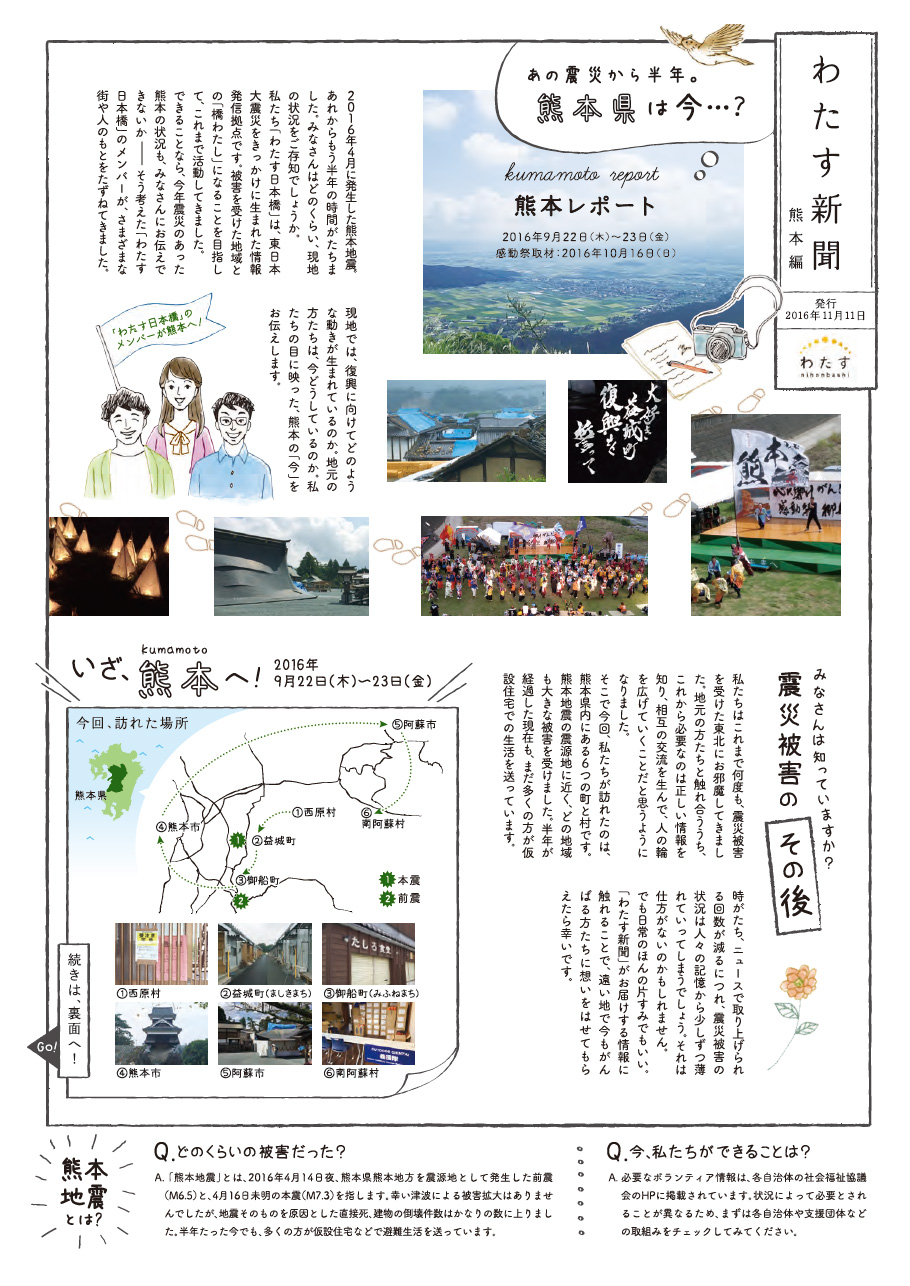

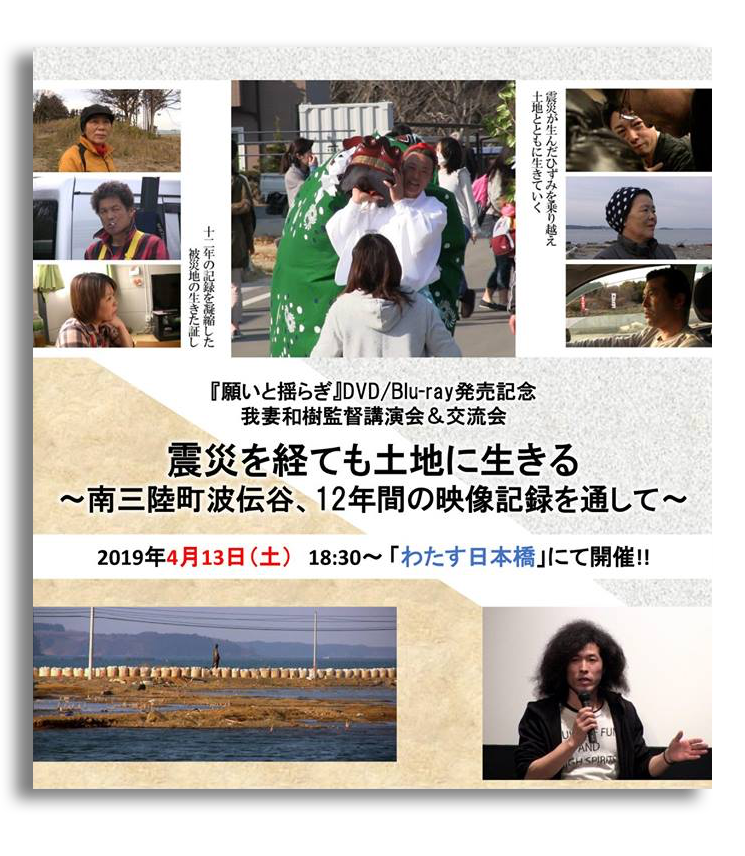

わたすギャラリー展示

わたすギャラリーでは、東北のさまざまな情報を発信しています。

ご来店の際には、是非ご覧ください。

わたすマーケット&ギャラリーはフリースペースです。どなたでもご自由にご覧いただけます。

2025.03〜

「わたす日本橋10年企画」

2024.09~2025.03

「東北のおやつ」

2024.03~2024.09

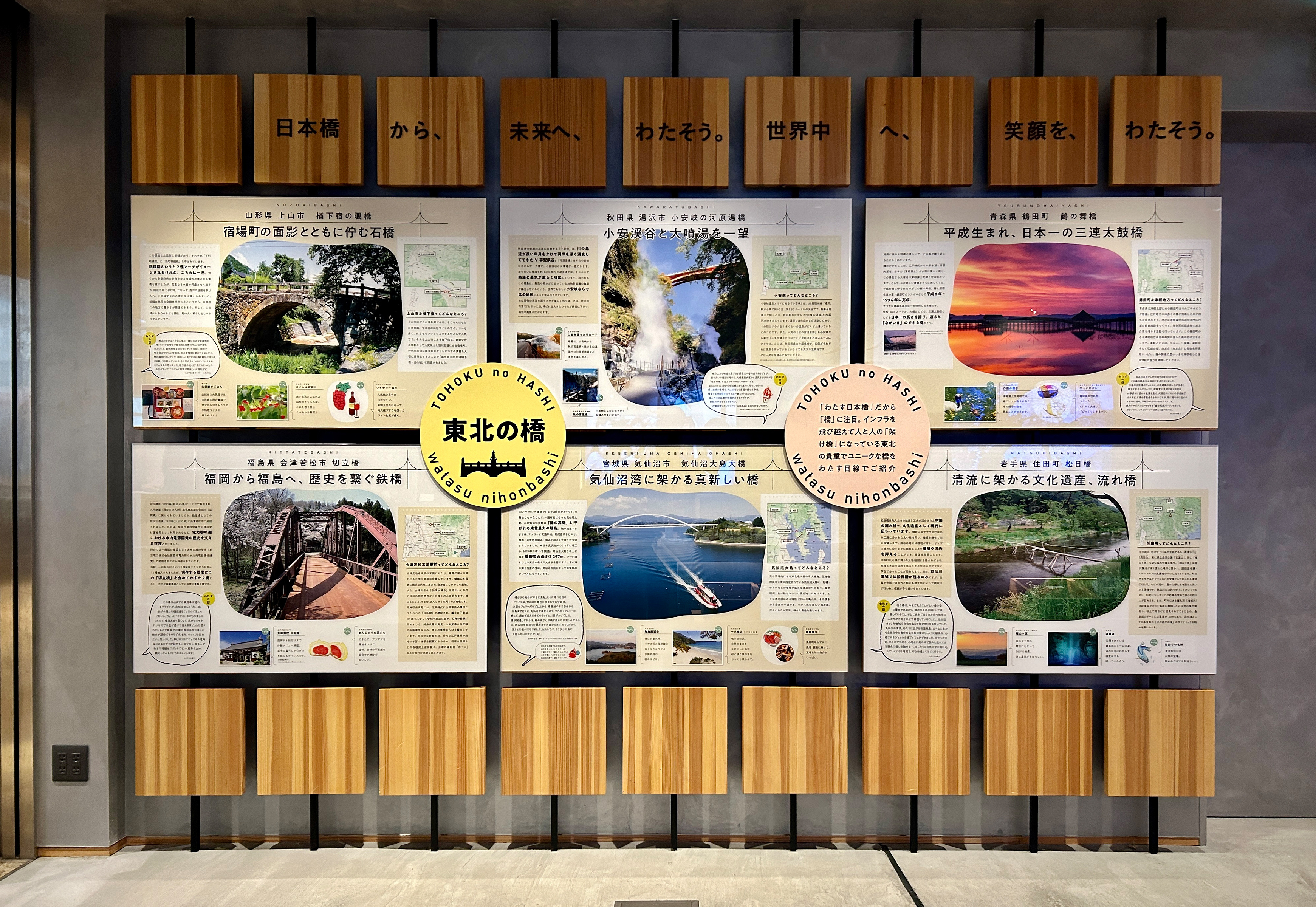

「東北の橋」

2023.09~2024.03

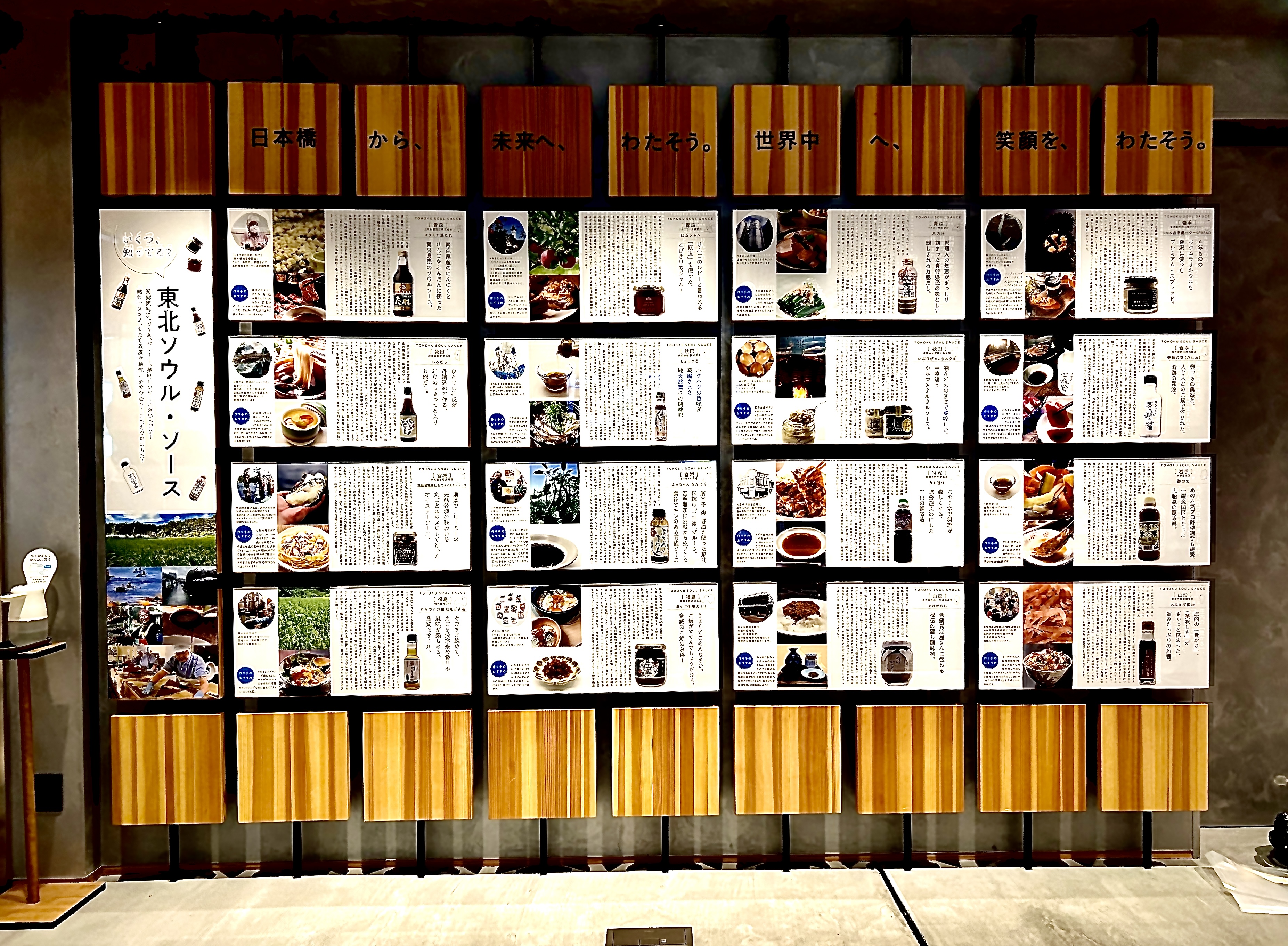

「いくつ知ってる?東北ソウル・ソース」

2023.03~2023.09

「東北の田園に行こう」

2022.09~2023.02

「東北のおいしいもの」

2022.03~2022.08

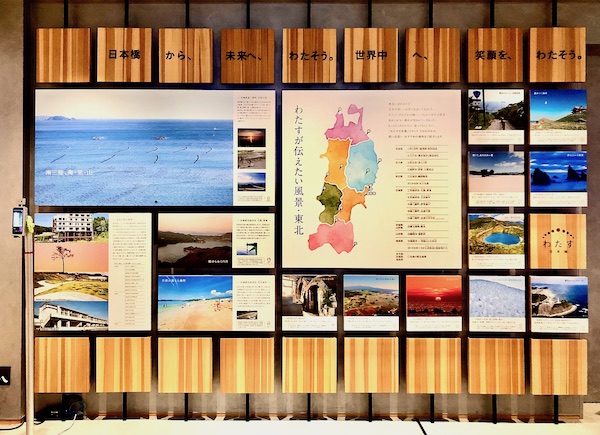

「わたすが伝えたい風景・東北」

2022.02~2022.03

「南三陸中学校写真コンクール」

2021.03~2022.02

「わたすコトバ・わたすキロク」

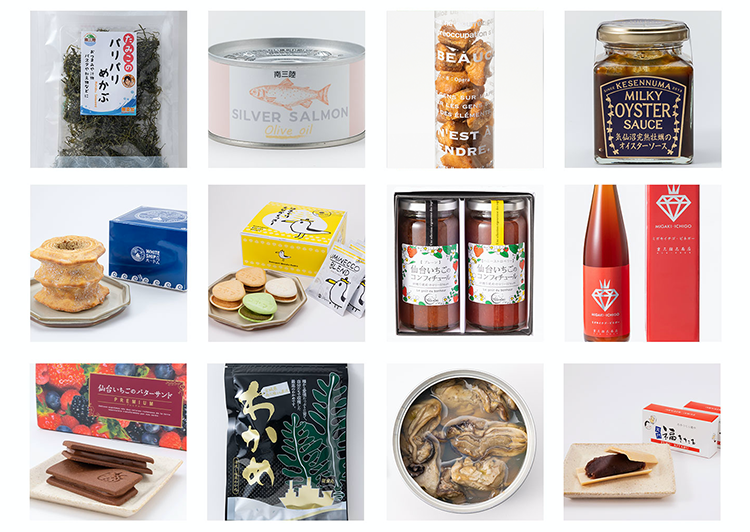

わたすが選んだ「おいしい東北」市

2021.03.03〜

「わたす日本橋」スタッフが、東北に通う中で出会った「おいしい味」を日本橋で販売します。

地元で人気のスイーツや、特産フルーツを使用した食品、ミネラルたっぷりの乾物、魚介調味料など、ぜひお楽しみください。