志村兄弟の決意

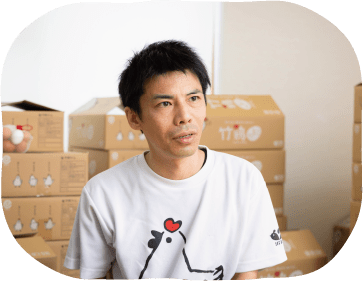

東京でサラリーマンをしつつも、いつかは地元に帰ってこようと話してきた、竹鶏ファームの志村兄弟。ちょうど東日本大震災の頃に、辞表を出して決意した弟・竜生(りゅうき)さんが「先に戻っているから後から来て」と地元へ、その間東京で販売などの実力を上げた兄・竜海(たつみ)さんも、後に帰ってきました。今では、竜生さんが社長としてリードし、竜海さんが副社長として販売の可能性などを広げています。

始まりは、60年程前。戦後、食糧難の時代に、卵は栄養価も高く重宝されたため、庭先で養鶏をする人が増えていました。そんな中、曾祖父の代から養鶏を始め、祖父の代でさらに大きな養鶏場に育てていき、父の代で「竹鶏物語」という商標登録をしたブランド卵を生み出すまでに発展。また、社名もそれまでの「志村養鶏場」から「竹鶏ファーム」へと変更しました。